Sotto il casco con Silvia Giambrone

Intervista all'artista agrigentina Silvia Giambrone tra fotografia, performance, video e installazioni site-specific

Arte e femminismo, arte e corporeità, arte e valore politico del linguaggio… sono molte le prospettive dell’espressione estetica esplorate da Silvia Giambrone, una delle più interessanti personalità sulla scena dell’arte contemporanea di nuova generazione.

Classe ’81, siciliana di Agrigento, già vincitrice del Premio giovani artisti promosso dalla Fondazione Agnelli, e con una lunga serie di mostre individuali e collettive in Italia e all’estero alle spalle, Silvia Giambrone è tra i fondatori di 26cc, spazio indipendente per l’arte contemporanea a Roma. Ha vissuto a Berlino ed è di recente rimpatriata per “lavoro, amore, contingenze”, nonché per una drammatica intolleranza al clima continentale.

È stato bello intervistarla. Uno di quei casi in cui le risposte sono proprio come meno te le aspetti.

Nelle tue opere non mancano le riflessioni sulle relazioni sociali, sul senso di proprietà, sulla guerra. C’è un messaggio politico?

La dimensione politica verso la quale ho maggiore tensione è quella addomesticata del corpo e delle relazioni. Il mio abisso politico preferito è lo squarcio che si apre in petto ogni volta che la terra trema.

Dici che “Lo spazio non è qualcosa che ti appartiene, ma qualcosa che ti viene concesso”. Vale lo stesso per l’identità?

Credo che l’identità, almeno come rappresentazione, sia un gioco di specchi, in cui tutte le “misure” dipendono dalla prospettiva che si adotta. Hai presente la ragnatela che si forma ogni volta che uno specchio si rompe? Irretirsi e liberarsi da quella è cosa assai libidinosa.

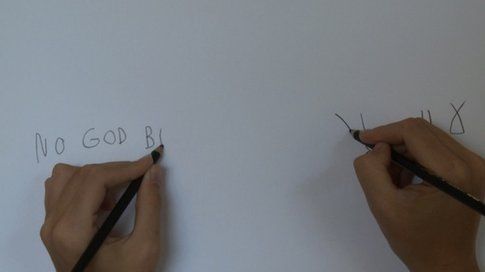

Nelle tue opere ricorre una riflessione sul linguaggio come luogo in cui le relazioni si consumano e le identità si ridefiniscono continuamente.

Ogni nome è una vertigine. Diceva Rimbaud: “Ho steso le corde da campanile a campanile, e danzo”. Battezzare le cose del mondo è offrirsi al mondo come funamboli.

Tra tutte le tecniche che utilizzi (fotografia, performance, scultura, installazioni, video…) ce n’è una che prediligi e perché?

Amo molto l’installazione per il suo carattere versatile e sensuale. Anche l’aria che respiri diventa tela bianca. Le possibilità di fare e disfare sono infinite, tutto si fa labirinto dove l’avventura ricomincia.

Istallazioni site specific: qual è stata l’esperienza che ti ha segnato maggiormente e che ci vuoi raccontare?

Un lavoro che ho dovuto preparare in condizioni emotive estreme, “Dichiarazione d’amore”, a Palermo, Palazzo Riso, ottobre 2011. È una installazione ambientale: in un angolo abbandonato del museo una poltrona e uno specchio che porta la scritta “preferisco la morte”. E poi vento, polvere, zanzare e tutto quello che non puoi controllare. Uno spot potente a nascondere tutto. Durante il sopralluogo ho sentito immediata empatia con quel luogo così compromesso, un luogo abbandonato ma al centro di uno spazio espositivo, uno spazio marginale ma selvatico e intenso. Il lavoro che ho fatto ha risposto con tutta la prepotenza degli innocenti ad alcune delle domande che più mi ossessionavano, mi ha sedotta e rinvigorita. Poi con grazia e noncuranza mi ha lasciata andare per la mia strada.

Chi credi siano gli artisti più originali nel panorama contemporaneo?

Se vogliamo usare l’originalità come criterio forse i più originali sono gli chef. È sempre un’epifania scoprire cosa può accadere tra bocca e naso per mano di un impudico prestigiatore di ingredienti.

Un’anticipazione sui tuoi progetti futuri?

Mi entusiasma tantissimo la mostra personale che farò in settembre in una galleria che nascerà tra poco: Galleria Doppelganger di Bari. Mi gratifica molto partecipare a un progetto appena nato da persone coraggiose, giovani e forti (e che non sono morte).

Nella tua installazione “Eredità” proponi l’ossessiva ripetizione di un gesto ispirato al film cult “Gola Profonda”, il tentativo di indossare pesantissime ciglia finte tanto deformi e innaturali da sembrare chiodi, insetti, filo spinato… Una visione difficile, per non dire dolorosa.

Il dolore più della pornografia è il luogo dell’osceno. È ciò che più di tutti deve stare fuori dalla scena. Seduzione e dolore si blandiscono instancabilmente.

Hai lasciato la Sicilia a 18 anni per vivere prima a Roma e poi a Berlino. Com’è la scena artistica nella città eterna e come hai vissuto il punto di vista sull’Europa che avevi dalla capitale tedesca?

Roma è una città di difficile lettura, quando pensi di esserne stanco ti seduce ancora e ancora. Credo che malgrado tutto sia una città con una sua vivacità e che riesca a mantenere un carattere caldo e accogliente anche nel serioso mondo dell’arte. Berlino è molto diversa, è una città molto stimolante in cui i cittadini hanno con la cultura un rapporto semplice, curioso, meno ideologico o diffidente di quanto non accada da noi, così ti capita di incontrare nei musei di arte contemporanea anche un pubblico di non addetti ai lavori che vanno per semplice curiosità, che non smettono di confrontarsi con un linguaggio che ancora non comprendono. La piaga che affligge il nostro paese, ovvero: “l’arte DEVE parlare con tutti il linguaggio di tutti” sembra non affliggere la città di Berlino. D’altra parte l’offerta artistica è varia e complessa, in quantità e qualità. Ci sono molti spazi indipendenti, la realtà artistica è più stratificata. È una realtà interessante perché accoglie artisti da tutto il mondo e questo è una ricchezza al di là di ogni retorica, soprattutto per la storia che la città ha avuto. Questo ha il suo contraltare nel fatto che se vai a Berlino per tentare di far carriera, la concorrenza si moltiplica esponenzialmente e nemmeno lì ci sono i soldi per tutti. L’idea che abbiamo seguito in tanti, di una Berlino che aveva gallerie disponibili e accoglienti era una chimera, che però ci ha regalato l’esperienza di una città civile, sostenibile economicamente, con un panorama artistico ricchissimo e anche molto divertente. Io sono tornata in Italia inizialmente perché selezionata dalla Fondazione Ratti per il workshop che si tiene ogni anno, poi trattenuta dagli impegni e dal lavoro. Mi sarebbe piaciuto stare un po’ a Roma un po’ a Berlino, poi però lavoro, amore, contingenze, e poi il Generale Freddo mi hanno richiamata a casa. Ecco sì, troppo freddo, che vuoi farci, sono del sud Italia, per me dove fa freddo non smette di far freddo. Ed eccomi tornata in Italia, ma mai ferma nello stesso posto. È il bello di questo lavoro: viaggiare viaggiare, malgrado tutto non fermarsi.